“7月13日,回到家的我,看到习近平总书记在新疆考察的新闻后非常激动,其中一句话对我印象非常深刻。习近平总书记在博物馆和《玛纳斯》非物质文化遗产传承人的徒弟说:‘年轻一代要很好培养,更好加强非物质文化遗产保护传承、把各民族优秀传统文化发扬光大’。听到总书记的这些话,在我的脑海中不由地浮现出那精美的王星记扇子、独特的织锦技艺、五彩缤纷的扎染艺术……,这次的暑期社会实践活动令我难忘,如果不是亲身参观和体验这些非遗项目,我根本就无法知道非遗文化如同竞相绽放的朵朵鲜花,散发着无穷魅力和它承载着的灿烂文明。所以我决定,我要时刻牢记习近平总书记对新时代青年的期望,用笔杆记录下来这次的收获,宣传非物质文化遗产的重要性,让更多的人,尤其是当代青年知道它、了解它、懂它、爱它,把我自己参观和体验的传承下去”实践活动结束后,中国计量大学“遗”见钟情实践小分队维吾尔族学生祖媚热提·买买提说。

中国计量大学组织9个民族的多民族学生开展“走进非遗 铸牢中华民族共同体意识”的暑期社会实践活动。

6月30日至7月12日,中国计量大学开展主题为 “走进非遗 铸牢中华民族共同体意识”的暑期实践活动。由9个民族的多名同学组成“‘遗见钟情”实践团,前往十竹斋、王星记、都锦生等非遗点,走进非遗、认识非遗、了解非遗,体验中华民族优秀传统文化的魅力,在实践中铸牢中华民族共同体意识。

实践活动开展期间,同学们以实地走访、采访座谈、浸润体验等方式深入学习领会习近平总书记对非物质文化遗产系列讲话精神,领悟总书记关于中华优秀传统文化重要论述的丰厚内涵。活动过程中,各民族同学同吃同学同体验,不仅促进各民族学生相互交融,也进一步增强了文化自信。

多民族学生与王星记非遗传承人俞备红老师一起

在杭州都锦生织锦技艺传承人苗雨痕老师的讲解下,同学们得以深入感受非遗文化的精髓和底蕴,对国家非遗项目--都锦生“杭州织锦技艺”的传承发展有了更直观的认识。“通过这次体验,我学习到了很多知识。对于创始人都锦生先生,我敬佩他实业救国的情怀和气魄;对于传承人苗老师,我感谢他不惧艰难险阻向世界宣传和介绍非遗文化的坚持。传承非遗文化是一代又一代人的心愿,也是一代又一代人的责任和使命。正当青年的我们,更应该多多学习我们自己的传统的民族文化,坚定文化自信,尽自己的努力把它带向世界!”藏族学生丁增曲措参观完都锦生“杭州织锦技艺”后深有感触。

走进十竹斋艺术馆,精美的馆内现存“木版水印”作品引起了同学们的浓厚兴趣。在国家级非遗项目木版水印代表性传承人魏立中老师的指导下,同学们零距离感受指尖上的非遗,在实践中体验和了解传统文化。以木为纸,以刀为笔,将画稿刻在木板上,再刷上水墨,……哈萨克族学生沙娅·沙吾尔江兴奋地展示着自己的作品,她说:“木版水印不仅是一门艺术,是一个文化,我回新疆后一定要向亲友介绍,当好中华优秀传统文化的传播者”。

来到中华老字号之喜得宝,在了解、体验丝绸传统练染印整技艺过程中,通过与非遗继承人叶春的沟通与交流,同学们了解到叶老师从事丝绸工艺很多年,当时从事这个行业的现在只剩自己了。由于时代的快速发展,传统工艺不断被机器替代,他表示“传统工艺一定值得保留,同时也要不断创新,这样我们的传统工艺就才可以跟得上时代的脚步,非遗也会继续传承下去”。因此,要想将非遗的传承做好,必须要为其注入新鲜力量。“千古文化留遗韵,一代文明展新风”。同学们坚定作为青年一代,我们更要不忘初心,牢记使命,保护并继承非物质遗产文化。

在求知小学,在了解学习非遗扎染技艺后,同学们迫不及待用皮筋在丝绸上制作出充满纹理结构的扎染图案。在捆扎法染色的过程中,同学们们通过不同方式的折叠、捆扎、染色、清洗后创作出了一幅幅令人充满惊喜的扎染作品。在本次“中国红”扎染的体验下,丰富了属于杭州人非遗韵味的层次感,留下了趣味扎染品位生活的美好愿景。

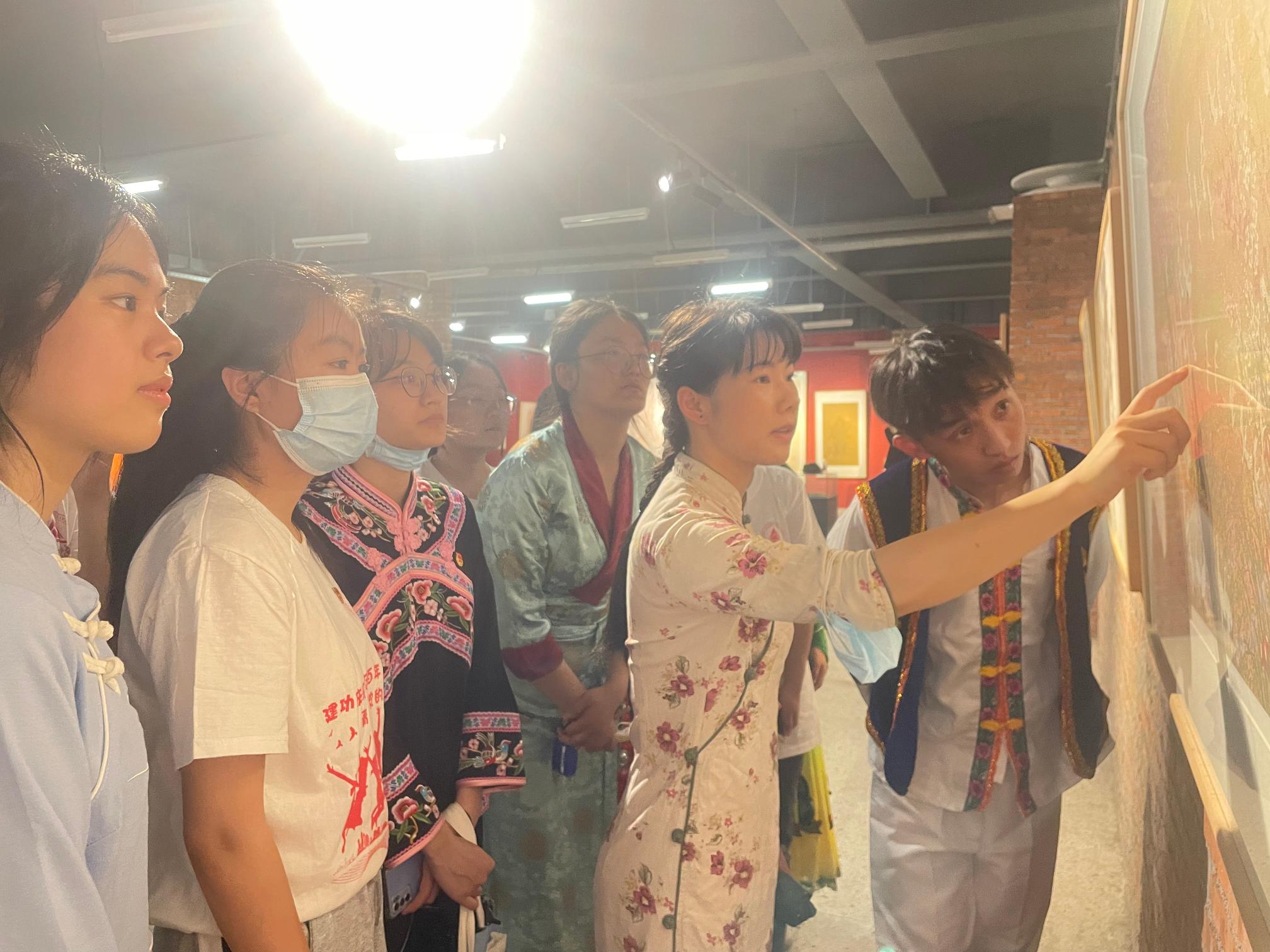

穿过标本泥墙面,首先映入眼帘的是“片庐”牌匾,赫然两个大字由西泠印社沈正宏老师题写。身着民族服饰的同学们,成为片庐一道靓丽的风景线。锦灰堆拓技艺这项非物质文化遗产的代表性传承人赵士华亲自示范拓石榴花纹瓦当和“师”字砖石,团结的寓意深拓纸上,同时解说如何创作锦灰堆拓,并将其中的难点仔细说明。白族的赵林志同学实操过程中说道“深深的感受到,要想完成一幅好的作品,除了要有精湛的技艺以外,还必须有足够的耐心”。

杭州都锦生织锦技艺传承人苗雨痕老师在车间和同学们讲解

走进王星记制扇车间,探寻制扇师傅们在发出清香的檀香扇骨上拉花的奥秘,观摩俞备红等大师们扇面作画的工笔描绘技艺,感叹用散发糯米清香的浆糊将扇面和扇骨牢牢贴合的智慧,赏析层层渲染上色的烫花工艺...每一道工序都汇聚着手艺人的心血与汗水。看似行云流水般的动作,却要花费数年的时间练就。俞备红老师说:“我们的技艺就是要靠这些年轻人一代代传承下去,需要当代青年发扬光大”。在晚上的总结会上,同学们谈感受时纷纷表示,通过这次王星记探访,体悟到了扇子不只是一种纳凉工具,更是一种文化。中国扇文化博大精深,王星记在非遗与工匠精神传承中所做的努力,更使古典与潮流在扇面上绽放出新的光彩。

实践最后一天,同学们走进张同泰,中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及实践经验,是中华文明的一个瑰宝,凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧,其又是中国非物质文化遗产的重要组成部分。浙江省非物质文化遗产张同泰道地药材文化传承人高国强在同学们驻足参观中药房时为多民族学生详细介绍了“张同泰”的由来。随后来到百草园,百草园由传承人邹老师一手栽培,可供来往的人驻足观赏,亲眼看到“活生生”的中药。“山药、蒲公英、银杏……,原来这些我们常见的植物都是药材。我要把我这次做的香囊送给家里人,同时和他们分享张同泰背后的故事”畲族的钟奕同学高兴地说道。

为了让此次实践更具普适性,了解当代青年对非遗了解情况,组员们进行多次讨论并设计出调查问卷,通过网络转发和线下印送的方式发放问卷,收集信息。队员们严谨、细致的实践态度,终会成为保护非遗文化路上的基石。

实践之旅结束后,队员们围绕学习贯彻习近平总书记对非遗系列重要讲话和重要指示批示精神开展学习研讨并进行集体备课,将各自拍摄的视频、照片,以及一路的所思所感制作成通俗易懂的课件,返回家乡后分别走进社区、乡村和学校,面向居民和中小学生进行宣讲,当好中华优秀传统文化的传播者。来自当佐村的村民曲宗玛听完返乡藏族学生丁增曲措关于中华优秀传统文化的讲解后说:“以前只是在电视里看到过王星记扇子和杭州丝绸,听了曲措的讲述,我仿佛身临其境,好像那些画面就在眼前,同时也让我对这些文化有了更深入的了解。希望以后更多的村民能走向全国各地,学习并传播中华民族的优秀传统文化。”

中国计量大学党委副书记程刚说:“文化认同是最深层次的认同。希望通过扎根浙江创新理论和实践教学,增进学生对中华优秀传统文化的了解,对铸牢中华民族共同体意识的理解,让更多的量大学子成为中华优秀文化的传播者”。